阿佐海岸鉄道株式会社

代表取締役専務

大谷 尚義

1.はじめに

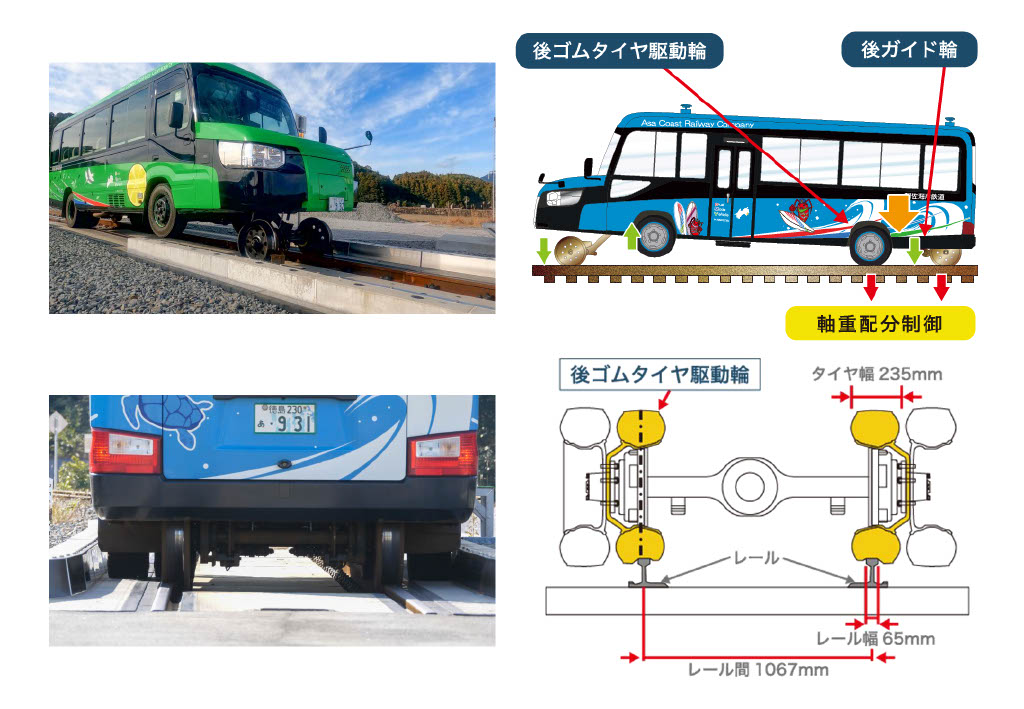

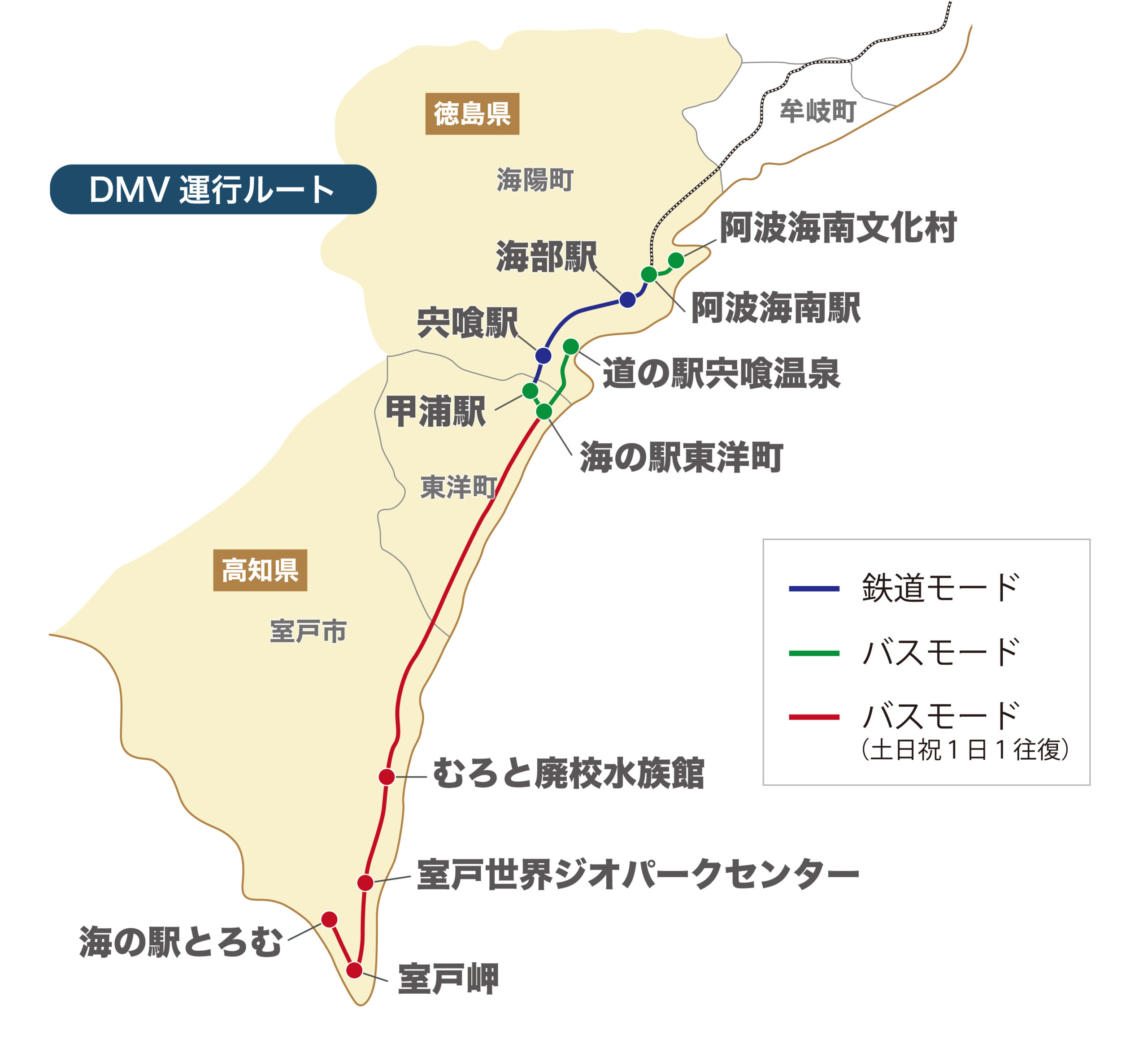

令和3年12月25日、列車とバスの二刀流!DMV(デュアル・モード・ビークル)の世界初本格営業運行を開始し、おかげさまで3周年を迎えました。まずは簡単にですが、弊社DMVを説明いたします。徳島県最南端・海陽町からお隣の高知県最東端・東洋町の区間約15㎞を普段は往復運行しております。また、土日祝日には高知県室戸岬方面までの約50㎞1往復も含め走っております。DMVは、1台で線路と道路の両方を走る事の出来る車両で、マイクロバスをベースにボンネットとトランクに鉄車輪を格納し、線路では鉄車輪を短時間(約15秒)で降ろし列車として走行しております。見た目は「ボンネットバス」ですが、線路の上を颯爽と駆け抜ける様が何気にウケ、幅広い年齢層の方々にご乗車を頂いております。

DMV3台(931 号、932 号、933 号)揃い踏み

DMV構造紹介イラスト

2.DMV導入の経緯

元々は、四国を鉄道で8の字に繋ぐため工事が進んでおりましたが、昭和55(1980)年の国鉄再建法の施行工により工事がストップ。しかし、地元の熱い要望と海部ー甲浦間の工事はほぼ出来ていた事もあり、徳島県をはじめ沿線の各自治体等が出資する第三セクター方式により阿佐海岸鉄道㈱が設立され、平成4(1992)年3月26日に「阿佐東線」として開業いたしました。総延長8.5㎞ わずか3駅間の運行で、開業当初は約17 万人の利用がありましたが、周辺地域の過疎化と少子化に伴う高校の統廃合の影響もあり利用者は減り続け、当初より赤字であった路線は大変苦しい経営状況でした。一方、阿佐東地域は、高齢化の進行が早い地域であり、地域の移動手段をいかに確保していくか、という課題がありました。この状況を解決する手段として、当時、JR北海道様が開発を進めていたDMVを導入することとなりました。DMV導入に際しては、国のDMV技術評価委員会から前提条件が示されており、全国の鉄道事業者にとって導入のハードルとなっておりましたが、この前提条件をクリアできた弊社が運行開始することとなりました。

3.利用状況と地域への波及効果

「世界初が走る町」として沿線地域の自治体様が主となり盛り上げていただいているおかげで、県内外からの乗客数は増加しコロナ渦であった初年度でも約7ヶ月で過年度を上回り、運輸収入に至ってはわずか約2ヶ月で過年度を上回る結果となりました。また、GWにはアンケートを実施し、DMV目的で参られたお客さまと観光目的で約85%を占めました。現地までの交通手段では他の公共交通機関の利用促進にもつながり、さらには沿線地域の宿泊施設の利用促進、お土産・飲食・他観光施設への経済波及効果も現れており、「沿線地域に新しい人の流れを生み、地域活性化に繋げる」というDMVの導入目的には沿った運行ができていると感じております。さらに、令和6年10月には、東京お台場で開催されました「鉄道フェスティバル」へ実車を持込み展示・モードチェンジ実演を披露したところ、大変大きな反響をいただき認知度向上や誘客促進に繋がりました。その節は、関係各所の皆さまに大変お世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。

DMV運行路線図

DMV932 号 海南駅モードインターチェンジ

4.観光資源以外での活躍方法

DMVにはメリットとして「車両自体が観光資源となり新しい人の流れの創出」「従来の鉄道車両より軽いため、燃費は気動車の約4~5倍と良く、軽量故に線路へのダメージが少なく、保守費用削減による経営改善につながる」「線路と道路の両方走れる事を活かし、災害発生時に交通機能の維持が図られ、いち早く被災者支援が可能」の3つが期待され導入に至りました。南海トラフ巨大地震による被害が懸念されている当沿線地域では、令和5年9月に実施され徳島・高知両県による広域防災訓練にDMVも参加し、津波で国道(幹線道路)が浸水した想定で、孤立してしまった地域の人達を高架である線路を使い避難するという訓練にも活用されました。また、近年の線路災害に見舞われた地域で線路が残っている区間は線路、分断された区間はバスとして繋ぐ活用方法や、線路を降りて交通弱者を迎えに行くことで別々の路線を1台でつなぐ移動方法など、様々な可能性を秘めております。

DMV931 号 海部~宍喰間走行中

R6.10.14 鉄道フェスティバル実車展示(東京お台場)

5.先駆者としてのジレンマ

阿佐東線でのDMVの営業運行は世界初の取り組みであるため、長期耐久性の検証と安全性の確立を求められており、営業運行を継続しながら運行データの蓄積や改善を重ねている状況です。そのため、当初の予定よりも短期での検査を行い、運行開始後の小さな不具合の対応もその都度行って参りました。今現在DMVは弊社所有の3台のみですが全国的に導入が広がり、台数が増えれば車両製作のコストダウンや、長期耐久性の確立が確固たるものになれば前提条件の緩和など、DMVのもつ潜在的な可能性を検討出来るようになる事が期待されます。現在弊社では、自治体や企業、そして学生や鉄道好きのコミュニティのほか、興味をお持ちの皆さま向けの視察受入れを行っており、DMVの普及に繋がることを願って活動しております。

6.今後のDMVと阿佐鉄

弊社では、DMVの運行基準やマニュアルを確立させ、日々の安定・安全運行を保ちながら長期耐久性の検証に必要な運行データを蓄積しております。このデータを元に「道路と鉄路をシームレスに走れる車両」であり、「DMV運転保安システム」を持つDMVの更なる活用方法を探る取り組みや技術の普及につなげたいと、地域の関係者などとともに、日々努めております。また、DMVの特性を活かし、更なる誘客と収入増加に向けた取り組みの一例としてDMVを活用したツアーを開催するなど創造を続けております。今後も沿線地域と一体となり地域活性化とDMVが走り続けられるよう皆さまに愛される鉄道に尽力して参ります。

R6.12.20 DMV運転体験